California cierra el corredor de la muerte de San Quintín; ésta es su espantosa historia

California no ha ejecutado a ningún preso desde 2006, y el gobernador Newsom ha ordenado el desmantelamiento del corredor de la muerte de San Quintín.

¿Podría ser el final definitivo? Tres años después de que una orden inmediata del gobernador Gavin Newsom frenara de golpe las ejecuciones en California -estado que, de todos modos, no ha aplicado la pena capital a ninguna persona en 16 años-, el corredor de la muerte estatal está a punto de ser desmantelado.

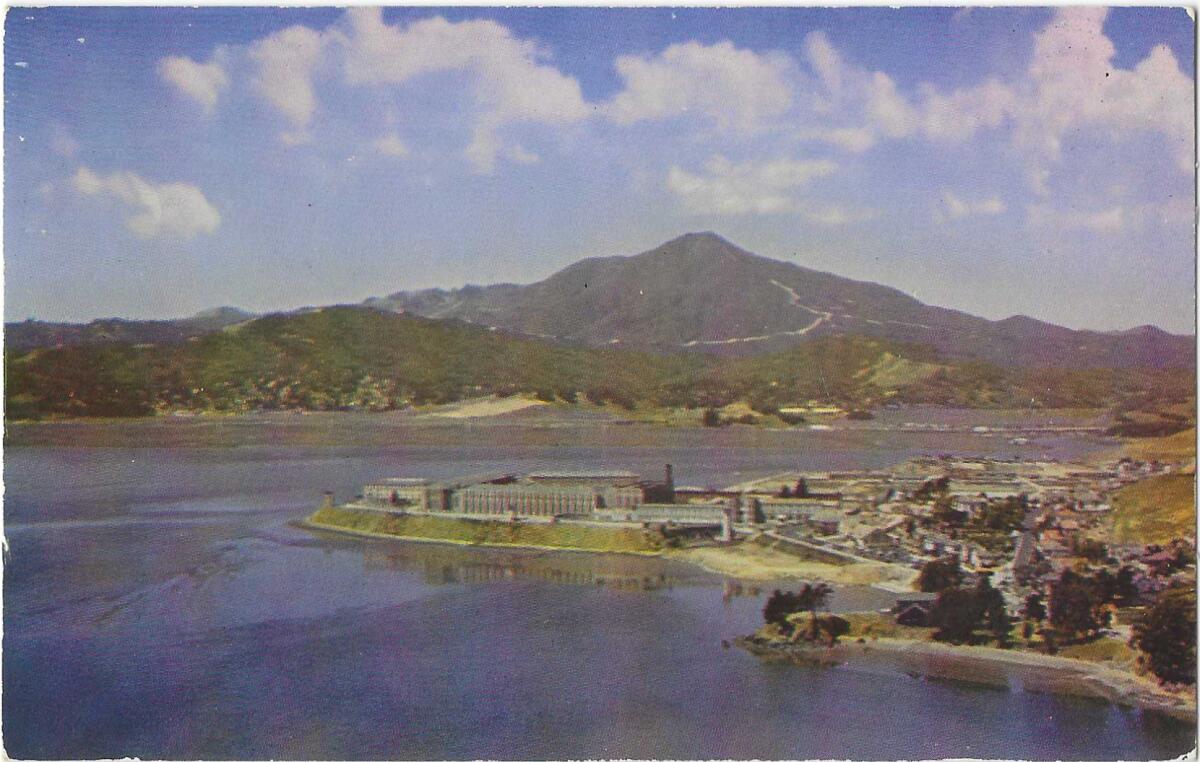

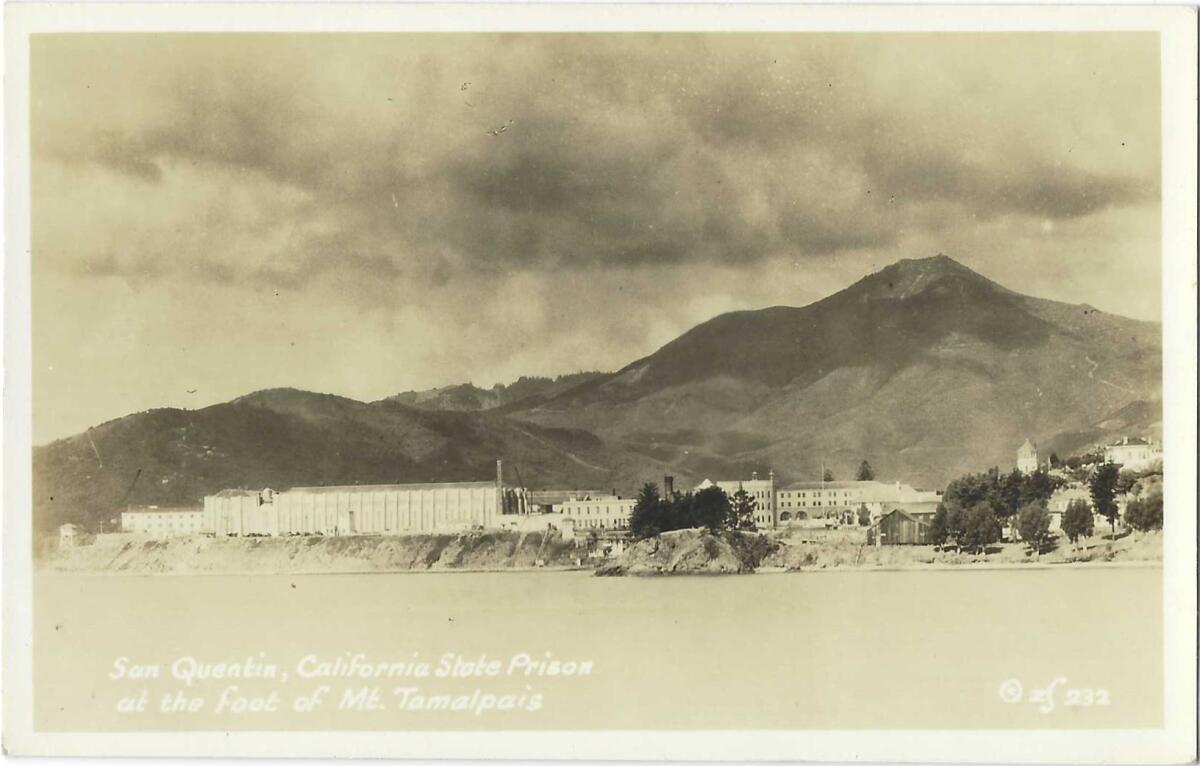

Sus 737 residentes, todos técnicamente aún condenados a la ejecución judicial, están siendo retirados lentamente de esas celdas en San Quintín, un lugar donde California, mediante tres métodos sucesivos —la soga, la cámara de gas y la inyección letal— ha ajusticiado a hombres y mujeres desde 1893.

Estos desalojos paulatinos fueron aprobados por los votantes en 2016 cuando, al mismo tiempo que ordenaron al estado acelerar la pena de muerte, también acordaron trasladar a los condenados a otras cárceles, vaciando la sección más terrible de una de las prisiones más infames de la nación.

La pena de muerte en California ha afectado la política, las leyes y a los votantes del estado durante décadas. En todo ese tiempo, el sentimiento osciló de un lado a otro. Las medidas electorales para prohibirla por completo se acercaban al triunfo. Sin embargo, es suficiente con permitir que un tribunal descarte un método de ejecución en particular, o cualquiera, para que los sufragantes o legisladores vuelvan a poner la condena letal en los libros.

Una presidenta del Tribunal Supremo de California, Rose Bird, votó a favor de revocar todos los casos de pena capital que revisó. Fue expulsada del estrado, al igual que dos de sus compañeros jueces, cuando se postuló para la reelección en 1986, en una campaña que resultó asombrosa por los millones que los conservadores gastaron para deshacerse de ella.

Hasta hace muy poco, respaldar la pena capital era una posición de exclusión extrañamente antiliberal adoptada por algunos políticos azules. Tom Bradley, el primer y hasta ahora único alcalde negro de Los Ángeles, que también había sido agente del LAPD, dejó en claro un año antes de su segunda candidatura a gobernador: “Para decirlo en pocas palabras, estoy a favor de la pena de muerte”. Avalarla ayudó a Dianne Feinstein a ser elegida y reelegida para el Senado, pero al postularse nuevamente en 2018 dio un giro radical, por motivos que van desde sentencias desiguales hasta inocencia de hecho. Y la ejecución en 1960 de un recluso notorio dividió a un padre y a un hijo: el gobernador demócrata, Pat Brown, y a su vástago y correligionario, el futuro mandatario, Jerry Brown. Ambos se opusieron a la práctica, pero el primero señaló que la Constitución estatal le ataba las manos a la hora de dar clemencia a ese hombre.

Muchos estudios refuerzan lo que he observado como médico de urgencias: Decidir tener un arma en casa, porque te mantendrá seguro, es un mito mortal.

El corredor de la muerte ha sido vaciado antes. Dos veces en la década de 1970, las Cortes supremas del estado y de EE.UU esencialmente anularon la pena capital por ser cruel e inusual, y sus residentes fueron trasladados y recibieron nuevas sentencias. Algunas de ellas se convirtieron en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero otros -de manera controvertida, Charles Manson y su “familia” condenada, y el asesino Sirhan Sirhan- con perspectiva de obtenerla, al menos en el papel. Una y otra vez, los votantes y los legisladores rugieron con leyes de pena de muerte para acomodar las objeciones de los tribunales.

Pero los intervalos entre ejecuciones se hacían cada vez más largos. En abril de 1967, el asesino de policías condenado, Aaron Mitchell, se cortó el antebrazo con un trozo de metal y proclamó: “¡Soy la segunda encarnación de Jesús!”. Luego, justo antes de su muerte, abrió sus heridas, se untó las palmas de las manos con sangre y se quedó desnudo en una pose de crucifixión cantando: “Ésta es la sangre de Jesucristo… Voy a salvar al mundo”. El artista Howard Brodie, al dibujar la escena para las noticias de televisión, dijo: “He cubierto cuatro guerras y he sido testigo de la matanza de tres soldados enemigos durante la Batalla de las Ardenas, pero nunca he visto nada más deshumanizante”.

California no ejecutaría a otro prisionero durante un cuarto de siglo, y luego fue un hombre cuyo crimen, asesinar a dos chicos de 16 años en San Diego, después de robar un banco, fue de una indeleble crueldad. Robert Alton Harris se burló de las oraciones desesperadas de uno de ellos, les dijo a ambos que “dejaran de llorar y murieran como hombres”, luego sacudió la carne de las víctimas de su arma y se comió sus hamburguesas y papas fritas en Jack in the Box.

Después de la ejecución de Harris con gas venenoso, la inyección letal se convirtió primero en el método de muerte preferido, luego en el único, y esa cámara infame -descrita de diversas formas como verde jade o verde manzana o verde hospital, y durante un tiempo fue apodada por los reclusos como “el ahumadero”- se cerró.

Siguieron otra docena de ejecuciones, bajo el mando de gobernadores demócratas y republicanos, hasta la última, en enero de 2006. Al año siguiente, se comenzó a trabajar en una cámara de inyección letal que cumpliera con las normas legales sobre dolor y sufrimiento, pero nunca se ha utilizado. En 2019, Newsom ordenó su clausura.

El corredor de la muerte de California, como el propio estado, es el más poblado del país. Sus guardias han contado historias durante décadas de los hombres condenados que más recordaban: un prisionero apodado ‘Soldado’ por haber servido en la Segunda Guerra Mundial bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower fue ejecutado poco antes de que ‘Ike’ se convirtiera en presidente, y llevó la fotografía del mandatario con él hasta la puerta de la cámara de gas.

En 1956, otro hombre, Robert Pierce, les dijo a sus compañeros de prisión que “se iría por el camino difícil”. Se cortó la garganta con un pedazo de espejo roto de tres pulgadas que había escondido en el lomo de un libro, y los guardias de la prisión lo arrastraron y lo llevaron a la cámara de gas, la sangre chorreaba sobre ellos y la camisa blanca del condenado mientras luchaba y maldecía.

En 1944, Farrington Hill quería escuchar el vals de Strauss “Tales From the Vienna Woods” una vez más. Pero no estaba en los estantes de la biblioteca de la prisión y las tiendas de discos estaban cerradas. Así que el alcalde reunió a la banda de la prisión, que hizo una grabación rápida que Hill escuchó toda la noche y hasta la puerta de la cámara de gas.

Gracias, principalmente a las películas de Hollywood, el público podría conocer la ejecución en 1955 de Barbara Graham, condenada por su participación en el asesinato de una viuda de Burbank, y retratada en “I Want to Live!” (Quiero vivir) por Susan Hayward, quien luego se ganó un Oscar por su interpretación. California ha aplicado la pena capital a cuatro mujeres, entre ellas una gángster despiadada llamada Juanita Spinelli, que fue a la cámara de gas en noviembre de 1941 con fotografías de sus hijos y su nieto pegadas sobre su corazón, debajo de su nuevo vestido verde.

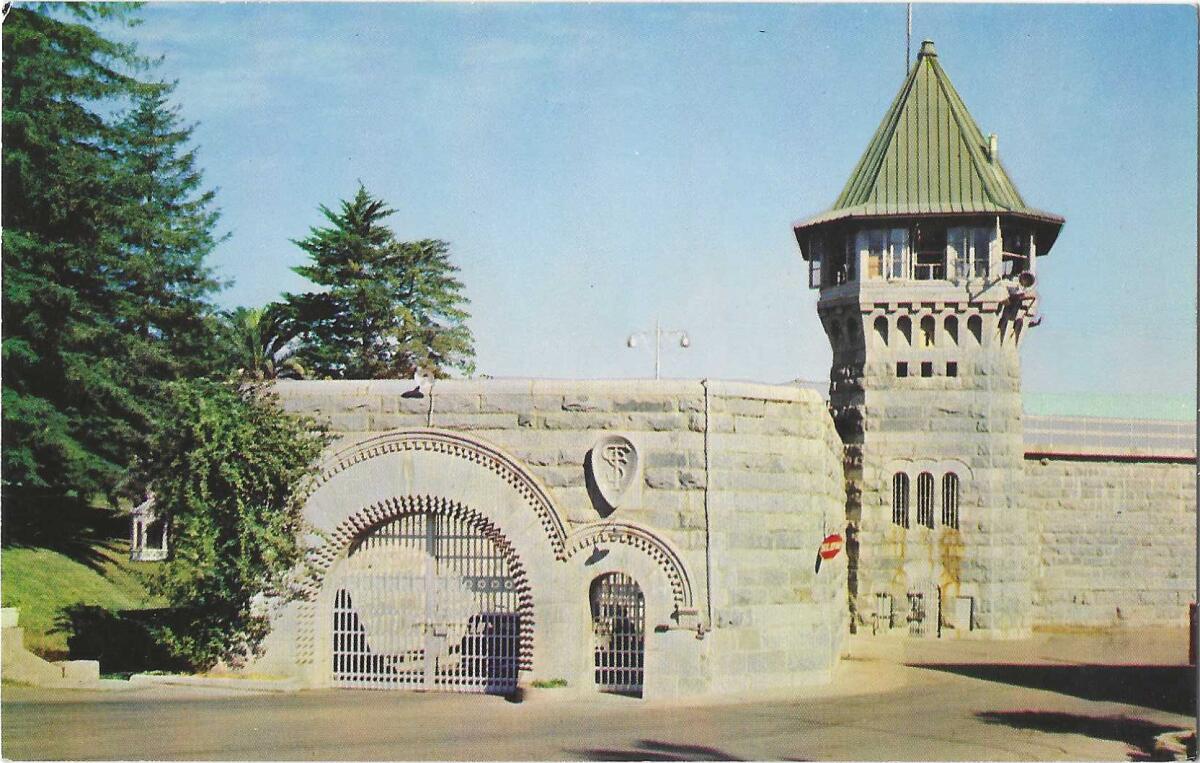

La sentencia de muerte de Caryl Chessman, el ‘Bandido de la luz roja’ del área de Los Ángeles, fue un fenómeno internacional en parte porque él, una estrella autodidacta de los medios, afirmaba descender del poeta John Greenleaf Whittier, y en sus doce años en el corredor de la muerte escribió libros -uno de los cuales se convirtió en la película “Cell 2.455 Death Row”-, concedió entrevistas y generó una protesta en su nombre a cargo de manifestantes de todo el mundo, además de justo afuera de las puertas de la prisión. Figuras como Billy Graham, Eleanor Roosevelt y Ray Bradbury pidieron clemencia por él.

El rico suburbio de Woodside en Silicon Valley ha ideado una forma novedosa de bloquear los planes que potencialmente traerían viviendas más accesibles: declararse localidad de leones de montaña.

Chessman no había matado a nadie. Fue declarado culpable de robo, violación y secuestro en un momento en que este último delito con lesiones corporales conllevaba a una posible sentencia de muerte. Presentó innumerables apelaciones, una de las cuales llegó a la Corte Suprema y ganó la suspensión del ajusticiamiento, pero fue condenado a muerte en la cámara de gas en mayo de 1960. Un año y medio después, a un hombre, acusado secuestro y violación, le fue aplicada la pena capital: la última ejecución por delitos sin homicidios.

La ley de California ahora puede imponer la pena de muerte solo en delitos mortales con circunstancias especiales, incluido el perjurio para matar a una persona inocente (la traición sigue siendo un delito capital en el estado, aunque es difícil evocar lo que constituye traición según la ley local).

Algunos de los opositores más prominentes a la pena capital, o al menos a los medios para llevarla a cabo, fueron los guardianes de San Quintín. Lawrence Wilson era alcaide cuando ejecutaron a Aaron Mitchell, y eso cambió su punto de vista contra la práctica. Había, dijo, demasiados casos en los que “la posición económica, social o política” determina una sentencia de muerte.

El ex alcalde Clinton T. Duffy, que escribió un libro sobre sus años en San Quintín, estuvo de acuerdo: “Nunca he oído hablar de un hombre rico ejecutado en este estado, un hombre con medios suficientes para una buena defensa”. La pena capital “no es justicia igualitaria”. Él la “odiaba”.

Durante los primeros 40 años de la condición de estado de California, eran los condados, no el estado, los que ejecutaron a sus pares. Eso sin tener en cuenta toda la justicia de mano dura impartida en campamentos mineros y en pueblos ultrajados, los ahorcamientos de culpables e inocentes.

Alrededor de una docena de años después de convertirse California en estado, cuando Los Ángeles casi estaba a la altura de su reputación como una ciudad en la que se mata cada día, los lugareños no tenían fe en que el rudimentario sistema judicial aplicara la justicia y formaron su propio “comité de vigilancia”. Un linchamiento, en 1863, es ejemplo de muchos. Fue descrito posteriormente en el Santa Mónica Outlook por un angelino llamado H.D. Barrows. Los vigilantes sacaron al asesino de la sala del tribunal, donde acababa de ser condenado por asesinar al cuñado del pionero naviero Phineas Banning.

Cuando el culpable, Charles Wilkins, estaba a punto de ser llevado de nuevo a la cárcel, una turba irrumpió en la sala del tribunal. El propio Banning, recordó Barrows, fue el primero en llegar a la plataforma para apoderarse de Wilkins, quien se convirtió en “la sexta o séptima víctima de la gente indignada y exasperada de Los Ángeles en el espacio de un mes”. Solo unas semanas antes, casi 300 sujetos armados, una gran parte de una población de la ciudad de 4.800 habitantes, derribaron las puertas de barrotes de metal de la prisión, se llevaron a cinco hombres y los ahorcaron. Mientras la multitud se llevaba a Wilkins a un corral en el lugar donde Spring Street cruza la Autopista 101, éste “les rogó que le dispararan y no lo colgaran”, pero no lo escucharon.

Toda una generación después, en agosto de 1892 en Santa Ana, un hombre fue linchado y ahorcado por matar al capataz de una estancia. Después de una reunión de planificación secreta, tal vez tres docenas de hombres armados derribaron la puerta de la cárcel y se llevaron a Francisco Torres. Lo colgaron de un poste de teléfono a una cuadra de la prisión, con un cordón de media pulgada alrededor del cuello y un letrero de cartón sujeto a su camisa, que decía: “Un cambio de sede”.

Ya sea que fueran los condados o el estado los que ejecutaban, se les exigía que llevaran a cabo la condena capital “dentro de los muros o el patio de una cárcel, o en algún lugar privado conveniente”. Y, sin embargo, el público encontraba maneras de mirar.

Para el doble ahorcamiento de dos asesinos en el centro de Los Ángeles en marzo de 1885, el sheriff construyó un marco cubierto de lona como un escenario, de 20 pies cuadrados y siete pies de alto para bloquear lo que The Times llamó “visitas turísticas promiscuas”.

Las autoridades de California dicen que la mayoría de los 345.000 cheques de incapacidad que han suspendido son fraudulentos

No obstante, las laderas de las colinas cercanas y los techos de los edificios cercanos estaban repletos de mirones. Los hombres se pararon en la cerca de la cárcel cavando mirillas astilladas con sus navajas. Fue, escribió The Times, “una apostilla lamentable sobre la humanidad”.

Se suponía que al menos 6.000 personas, tal vez la mitad de la población de la ciudad, estaban tratando de quedarse boquiabiertas mientras sacaban a Rodolfo Silvas y Francisco Martínez. Los hombres se arrodillaron ante un sacerdote y estrecharon la mano del ayudante del sheriff, Martín Aguirre, un legendario y valiente agente de la ley tuerto que se convertiría en el primer sheriff latino del condado de Los Ángeles y eventualmente en el alcalde de San Quintín. Las capuchas negras fueron colocadas sobre las cabezas de los condenados, y con un golpe de su sombrero hacia abajo, el representante de la justicia hizo una señal a los verdugos; ambos sujetos cayeron.

Fue, The Times se esforzó en señalar, la primera ejecución legal en territorio angelino en una generación, y quizás la última en el condado de Los Ángeles antes de que el estado asumiera las funciones de aplicarla en 1891, llevando a cabo ajusticiamientos judiciales tanto en San Quintín como en Folsom, hasta que la cámara de gas de la primera de ambas prisiones se convirtió en el único lugar y método para hacerlos, en 1938.

La cámara de gas fue probada en un cerdo de la prisión. El animal tardó 35 minutos en morir, pero los funcionarios aseguraron al mundo que “no tardaría ni cerca” de ese tiempo en fallecer un hombre. En un ensayo en diciembre de 1938 de la nueva cámara de gas con un par de guardias de la prisión en pantalones cortos, atados y sellados por dentro, dejó al director, Court Smith, con náuseas. “Colgar a alguien ya es bastante malo, pero esto es terrible”, afirmó. “Es mi deber hacerlo; de lo contrario, no participaría en esta cuestión”.

En un capricho del momento judicial, dos hombres fueron ejecutados el mismo día de diciembre de 1938, sin embargo, uno de ellos fue ahorcado, porque había sido sentenciado antes del cambio legal a la cámara de gas.

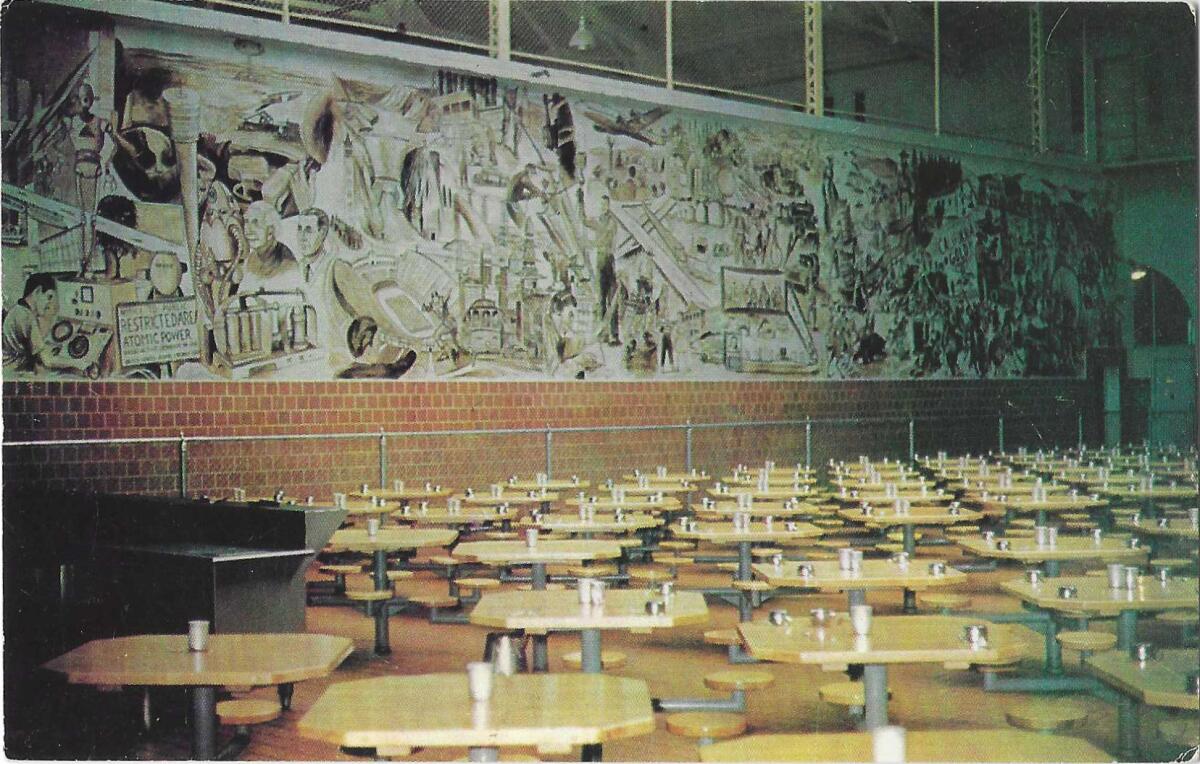

Los corredores de la muerte han generado su propia subcultura mítica de música, palabras de despedida e incluso una especie de pornografía gastronómica, conmemorada en un libro llamado “Últimas cenas”. En casi todas las ejecuciones, los reporteros de California tomaron nota solemnemente de los menús de los condenados: Silvas y Martínez comieron una comida traída del cercano restaurante de Eckert, en Court Street: ostras, jamón y huevos con papas fritas, pollo asado bien cocido con cebollas fritas, pan, pastel, pepinillos y una botella de vino.

Esta última bebida no se ofrece a los condenados desde hace mucho tiempo, aunque en diciembre de 1938, los dos primeros hombres ejecutados en la cámara de gas, uno al lado del otro, pidieron y obtuvieron un cigarro y un trago de whisky cada uno, 10 minutos antes de marchar hacia sus momentos finales.

En los últimos dos años, el COVID-19 mató al menos a una docena de reclusos condenados a muerte en California, más de los que el estado ha ejecutado en unos 30 años, y aunque nunca es una buena apuesta predecir lo que podrían hacer los votantes californianos, los últimos cambios en la ley y la práctica podrían, quizás, hacer que la pena capital sea la 514º -y última- de la lista de los muertos de San Quintín.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.